|

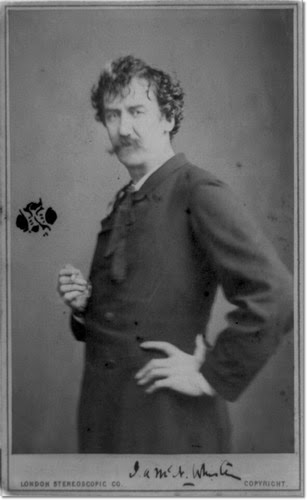

| James Abbot McNeill Whistler (1843-1903), pintor, impresor y dandy muy preocupado por el estilo en la vida y en el arte. |

|

| Tracey Emin (1963), artista de éxito y mujer atormentada. |

Una larga sobremesa entre amigos es insustituible como vivero de nuevas polémicas que brotan al calor de la actualidad y también como fuelle necesario para que las viejas —las importantes— no se apaguen nunca. Al tratarse de amistades que vienen de lejos y de una tertulia que se ha mantenido viva —aunque con achaques— durante décadas, como ocurre en nuestro caso, los viejos debates afloran con puntualidad a la superficie del río sagrado de la conversación como árboles milagrosamente secos que prenden de inmediato.

En la secuencia habitual de esos encuentros los asuntos de actualidad se despachan algo a la ligera mientras se come, y los temas de fondo se abordan con detenimiento durante la sobremesa. Una de nuestras viejas polémicas, que acude con asiduidad a la mesa desde mediados de la década del noventa, si no recuerdo mal, suele dar signos de vida en el momento en que nos arrellanamos en los sofás, aparecen los licores y se deja sentir, cada vez menos, el aroma de los puros.

Las posiciones se han ido enfriando con los años y el fuego verbal cruzado es menos vivaz, pero lo cierto es que las trincheras y el posicionamiento ideológico de las distintas facciones (no está permitido ser neutral) apenas se han movido a lo largo de casi tres décadas en las que, todo hay que decirlo, hemos tenido algún caso de transfuguismo y deserción con huida a las filas del enemigo en pleno día.

La mayor parte de los tertulianos estamos cortados por un patrón similar: somos creadores más o menos en activo, de carrera dilatada pero de reducida presencia mediática, de la que hemos tenido escaso o nulo rendimiento económico. Lo que nos divide en facciones antagónicas es la diferencia que otorgamos al papel de la experiencia en la práctica del arte. Para unos, la experiencia sirve de paciente alquimia cuyo objeto último sería la decantación de las potencias personales en una suerte de poso o estilo peculiar, intransferible y, a ser posible, perfectamente reconocible como lo fue en los casos de Miró y de Whistler, por poner dos ejemplos de entre los muchos posibles. Para otros, la auténtica experiencia ha de ser necesariamente un viaje sin objeto, una huida transversal hacia ningún sitio a través de disciplinas dispares y prácticas heterodoxas cuyo punto de fuga es el anhelo de no enfriarse y cristalizar, de mantenerse, como quería Duchamp, en perpetuo estado de fluidez y de apertura. En este caso la experiencia, como de ella dijo Severo Sarduy en referencia a su connotación de lastre en el ámbito de la escritura, “… no sirve, estorba”.

Lo cierto es que todo se desencadenó una noche de pirotecnia entre las verbenas de San Juan y de San Pedro de hace ya sus buenos veintitantos años largos. Uno de nosotros mencionó que el pintor Whistler había plasmado en su día el estallido de cohetes sobre Londres, y que el cuadro, hermoso y escandaloso como la misma pirotecnia, se convirtió en el ojo del huracán de una disputa monetaria e intelectual que pasó a mayores y tuvo su traca final en los tribunales de la City.

La anécdota que dio alas a la polémica fue la observación que Whistler hizo al fiscal cuando este le reprochó el pedir una cantidad disparatada de dinero por una obra que, además de tener todo el aspecto de estar todavía inacabada, le había llevado escasamente una tarde de trabajo: “…sí, la obra me llevó solo unas horas de trabajo, pero toda una vida de dedicación”. La respuesta de Whistler se hizo memorable al instante, y es desde entonces pasaje de obligada referencia cuando se roza el peliagudo polvorín donde confluyen las prácticas del arte y las del mercado. Lo que a nuestro debate interesa del aserto de Whistler es el énfasis que éste pone en recalcar que su factura de mero esbozo ha sido trabajosamente decantada a lo largo de toda una vida, esfuerzo que por sí solo justifica y avala el valor de cambio de esa manufactura artística en el mercado.

En otro orden de cosas, el caso Whistler refleja a la perfección los mecanismos de vigilancia y coerción del capitalismo de producción, época dominada por la lógica de la manufactura y el control de métodos y tiempos de fabricación, y en la que la ley todavía podía inquirir acerca de si la relación entre el tiempo invertido en la producción de una obra de arte, su calidad, acabado y precio formaban un todo tan coherente como el de un metro cuadrado de batista salido de las hilaturas de Manchester.

|

| La caída del cohete (Nocturno en negro y oro), Whistler, 1875, el cuadro de la polémica. |

Nuestra próxima tertulia anual cae hacia otoño, y es de prever que, tras haberse pagado hace unos días algo más de cuatro millones de dólares por su famosa “cama deshecha”, Tracey Emin entrará de seguro en el debate y será acusada por unos, perdonada por otros y despellejada por todos.

La capacidad de escandalizar del arte en la época de Whistler y el puritanismo del capitalismo en su fase temprana o de “producción” quedan ya muy lejos. Los tiempos son otros y bien diferentes. La “cama deshecha” de la Emin es una desangelada cristalización de la sensibilidad pop en la época de la modernidad líquida, del capitalismo caliente, cínico, post nuclear y de ficción o, en palabras de Beatriz Preciado, capitalismo farmacopornográfico, época en la que lo que prima —al menos en el primer mundo— ya no es la producción de mercancías sino de información y subjetividad.

Hoy día, cuando todo ha quedado a merced los antojos del mercado, es impensable que la justicia inquiera acerca de si el precio de una obra de arte guarda siquiera relación —y menos una relación equitativa— respecto al tiempo que se invirtió en su producción. No es que el arte haya logrado huir de todo control (por Foucault sabemos que el tardocapitalismo se caracteriza por lo descentralizado, sofisticado e invisible de sus métodos de coerción y control) sino que se le ha dejado suelto. Y es que en la época de su descenso crepuscular hacia la insignificancia, de su venida a menos y práctica disolución en el flujo de la mera información, el arte es por completo inofensivo.

Avalada previamente por el abolengo de pertenecer a la colección Saacthi, su precio final ha entronizado la “cama…” como de arte de primer rango cuyo valor no guarda relación con trabajo alguno, ya que la obra no es fruto de la morosa depuración de recursos en pos de un estilo, sino que su relumbre de simple ocurrencia con valor de fechoría y demás prendas que avalan su altísima cotización le han sido inoculadas directamente en vena mediante descaradas técnicas de mercadotecnia. Lo que a nuestro debate interesa del caso es que lo decisivo aquí no es el estilo de la obra, sino el estilo de vida de la propia Emin. Las cualidades de ese trabajo son irrelevantes fuera de la relación morbosa que lo enlaza con sus abortos, amantes y cogorzas.

Donde el sofisticado y perfeccionista Whistler ensalzaba su carrera y su experiencia como la paciente decantación de una factura y un estilo inconfundibles que justificasen el precio de sus obras, la ordinaria Emin opone el desinterés absoluto por todo lo que no sea —incluidos el arte y el estilo— su pose de mujer más o menos atormentada y pública.

|

| My bed, Tracey Emin, 1998, instalación. |

Exigimos a nuestros tertulianos tomar obligatoriamente partido por una de las dos opciones porque estamos convencidos de que la imparcialidad, inherente a la justicia y a la vida ética, es un fardo inasumible en el ámbito del arte, donde siempre hemos de ser rigurosamente interesados y cuanto más parciales mejor. Sé que es totalmente impensable, pero si en medio del debate se me permitiese un instante de neutralidad, defendería que acaso es igualmente imposible perseguir o evitar eso del estilo, ya que esa quintaesencia, como el éter de los antiguos, lo baña todo. En su Diccionario de cine Fernando Trueba lo refiere así: “estilo es eso que se hace sin darse cuenta”.

†