A diferencia de los pintores de pisos y locales, gente corriente y razonablemente neurótica que no tiene trato con musa ninguna y trabaja a precio cerrado, por horas o a tanto el paño de pared, el precio del trabajo de los pintores artistas es probablemente el aspecto más enigmático de su actividad, y suele ser motivo de controversia y aun de escándalo; por no hablar de sus tormentosas relaciones con la musa y su fama contrastada de ser un colectivo de hipersensibles altamente neuróticos, desequilibrados y agresivos hasta el punto de ejercer violencia sobre la pacífica pintura. La cosa puede ir desde propinarle una simpática patada en el culo como hicieron los impresionistas, a registros mucho más crueles y punibles como el del Miró que habló de «asesinar la pintura», o el Toni Llena que se ha pronunciado sobre la necesidad de decapitarla.

A tenor de una sentencia curiosa, paradójica y de indudable regusto zen que pronunció no hace mucho, en la que manifestaba que «Se puede ser pintor sin pintar», yo diría que a Ignasi Aballí, de cuya última exposición me propongo hablar aquí, cabe situarlo en la órbita de esa tradición de artistas liquidadores de la pintura. Si bien su método no se basa en la agresión a plena luz, sino en la utilización del mucho más sutil recurso a la indiferencia, la abstención sistemática y el pintar sin pintar, el propósito apunta en la misma dirección: finiquitar la pintura. En la exposición a que me refiero, el Aballí más diligente va un paso más allá y lleva esa tradición hasta su culminación lógica y necesaria, que no es ni más ni menos que cumplir con el trámite de deshacerse del cadáver de la pintura y hacerlo desaparecer por inhumación y ocultamiento definitivo.

El anterior preámbulo viene a cuento de que hasta finales de septiembre la Fundació Joan Miró acoge la muestra Seqüència infinita (Secuencia infinita)de Ignasi Aballí, exposición a la que me desplacé la mañana del domingo 9 de julio. Tras una demorada visita, fue al dejar las salas refrigeradas de la Miró por la bofetada inclemente del calor natural de la montaña de Montjüic a la hora solar del Ángelus, cuando tuve una epifanía y se me desveló qué oscuro designio ha guiado la mano de Aballí y cuál es el sentido profético de una exposición que, aunque ilustra punto por punto la exégesis que suele hacerse de su obra, entiendo que posee una intención oculta que desborda ese marco y apunta más allá. Ese tipo de lectura intempestiva y a contrapelo pondría en evidencia, una vez más, las desavenencias y la naturaleza problemática de la relación entre enunciado y significado, por decirlo en la jerga de la crítica.

Aunque el enunciado se mantiene, esta no es una exposición de Aballí con un significado al uso. Si bien aparecen todos y cada uno de los palos que toca su discurso (indiferencia y dejación respecto al oficio, serialidad, repetición, asunción de la palabra como género pictórico y trabajo de zapa bajo el suelo inestable donde se asientan no solo las credenciales, sino la credibilidad misma de la imagen, entre otros), por la acumulación de obra nueva hecha para la ocasión, el lugar donde se hace la exposición y cómo se articula y distribuye el trabajo, es en realidad una muestra que, todo y escenificar su entierro protocolario, no solo vindica veladamente el renacimiento de la pintura y del pintor (empresa descabellada pero no incongruente, tratándose de Aballí), sino también el regreso triunfal de sus grandes anatemas: el oficio y, por supuestísimo, la imagen de factura manual.

Seqüencia infinita no es, ya digo, una exposición individual de Ignasi Aballí, sino un complejo fenómeno de abducción y apropiación del registro de un artista vivo, Ignasi Aballí, por un ente superior que aglutina la experiencia y la memoria de los fantasmas de todos los pintores muertos que él mismo cita en la muestra, que son quienes realmente conducen todo ese discurso en beneficio de la memoria y el esplendor de la pintura. Ahora, cuando celebra las cuatro décadas de existencia su propia fundación, es allí donde, con la inhumación del cadáver del viejo y venerable oficio de pintar que él mismo asesinó, Joan Miró culmina post mortem toda la operación. En connivencia involuntaria con el viejo maestro e instigado por este a través de la concesión de su premio, Aballí es el enterrador de la pintura ―el cuerpo del delito― para que esa nobilísima técnica no desaparezca por completo y pueda, el día de la parusía de todas las artes, regresar e imponer de nuevo su imperio.

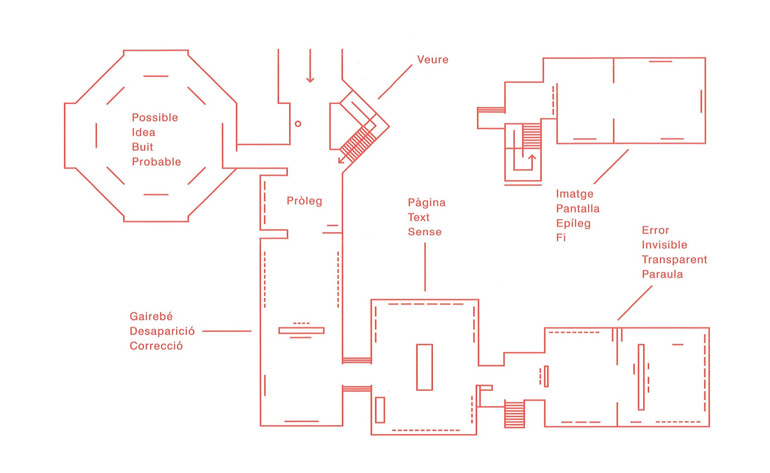

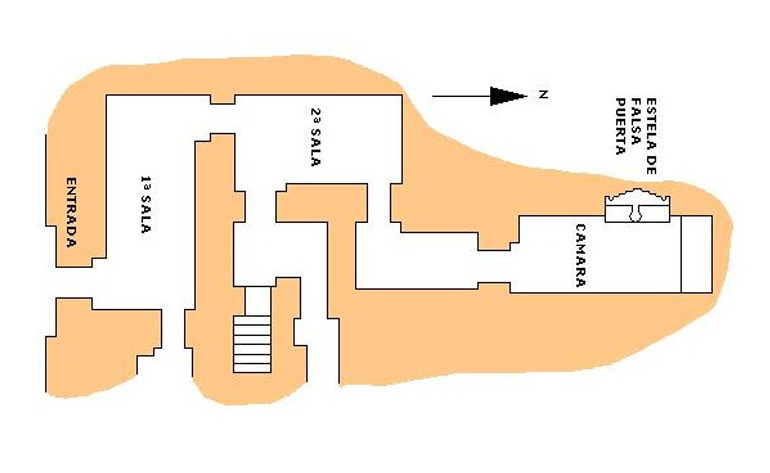

Ignasi Aballí pertenece a la generación de los Pep Agut, Jordi Colomer, Carles Guerra & Co. Aunque se formaron como pintores, todos ellos se dieron a la fuga hacia la instalación, el videoarte, lo performativo e incluso la curaduría. Aunque no exactamente pintando, sino rehuyendo sus procedimientos y dando varias vueltas de tuerca al discurso cansino de la obsolescencia de la imagen y la imposibilidad de pintar, de toda aquella diáspora es Aballí el único que aún tiene resabios de pintor y que, con todas las salvedades que son al caso, todavía reivindica, si bien de manera paradójica y poniéndola siempre en cuestión, la práctica de la pintura. Por su ascendente como más o menos pintor, o pintor entre paréntesis que solo ha renegado parcialmente del oficio, sin duda era Aballí la figura idónea para llevar a cabo el entierro de la pintura, segunda parte del programa de Miró una vez asesinada aquella. Y eso precisamente es lo queSecuencia infinita oficia formalmente: el descenso de la pintura a su sepulcro en las dependencias de la Fundació Miró convertida en una suerte de mastaba o complejo funerario a la manera egipcia: con un inicio de exposición que remite al proceso de cierre y sellado de la tumba, al que siguen las habitaciones de superficie donde se arrumba el ajuar, los enseres del difunto y los vasos canopos con las vísceras del finado. Por último, y en un nivel inferior, la cámara subterránea donde se ubica definitivamente el despojo incorruptible del arte de pintar.

Aunque fue Malévich su verdadero ejecutor por implosión violenta al pintar un cuadrado negro y así «reducirlo todo a nada», por decirlo con sus mismas palabras, solo en un pintor solar, temperamental, caliente, encoñado con la pintura y en constante cuerpo a cuerpo con ella, como fue en vida Joan Miró, pudo germinar la idea de asesinarla; si bien se trataba, como él mismo matizó, de un crimen pasional inverso o “asesinato positivo”. A modo de contrapeso simbólico, era necesario que el trámite de su inhumación lo llevase a cabo un pintor disidente de características inversas: inapetente, especulativo, neutro, de libido pictórica abstinente y que hubiese trabado con la pintura una suerte de matrimonio blanco o de apariencias y sin consumar; institución pantalla tras la que, entre otras prácticas de distanciamiento y contención, sería factible lo de ser pintor sin pintar, actitud que ha hecho de Aballí el candidato idóneo para acomodar la pintura en su morada definitiva, tapiar la boca del nicho, darle una mano de mortero y escribir con el dedo sobre la masa fresca todavía «Aquí yace». Cabe decir que aunque eso es en resumidas cuentas lo que ha hecho, lo ha llevado a cabo de una manera mucho más solemne y compleja.

(Continúa en la siguiente entrada)