Aunque estoy más que habituado a prodigar ese tipo de atenciones finales y a la desesperada, reconozco que no es buena cosa posponer una y otra vez la visita a exposiciones imprescindibles, ya que después se ve uno poco menos que forzado a acudir de urgencia el último día de exhibición; visita que a veces nos viene a contrapelo, cuando no nos desbarata la agenda, nos la pone patas arriba y —lo que es peor— nos estropea una mañana de sol y modorra dominguera.

Eso precisamente es lo que me ocurrió el domingo pasado: que acababa la exposición de Sergi Aguilar y tuve que dejar el sublime solárium del comedor de casa y acercarme hasta el Macba para no perdermeRevers/Anvers (1972-2015), título de su retrospectiva. Por fortuna, como además había otras dos exposiciones que también quería ver (la de Miserachs, cuarta en cartel, ya la había visto), aproveché y me dejé la mañana entera en el Macba. Una visita de cuatro horas a ese noble tabernáculo da para algunas impresiones y bastantes más reflexiones.

Como digo, me dejé caer por el Macba para que no se me escapara el excelente repaso por las cuatro décadas de actividad que acumula ya Sergi Aguilar. Aunque es muy tentador, no es su exposición lo que me propongo comentar.

En la vida por supuesto; pero también en arte uno se ha de alinear, se ha de poner de una u otra parte. Ha de tomar partido. En este sentido, uno ha dejado siempre claro que —mejor o peor— se ha forjado como espectador en primera línea de fuego de galerías y museos, pero también en la retaguardia y al abrigo de lecturas, seminarios y aproximaciones al arte de todo pelaje. No obstante esa atención a lo diverso, admito que por temperatura, talante y formación sintonizo mejor con las poéticas apasionadas, oscuras, expresivas y que vendrían a sancionar el arte como cosa asombrosa, misteriosa, subyugante, excepcional, impactante, bella, turbia, etc. No es de extrañar, por tanto, que sea un espectador picajoso, desconfiado, las más de las veces decepcionado y solo relativamente poroso a la factura tibia y la puesta en escena administrativa, desangelada y neutra de algunas corrientes actuales —y no tanto— con las que el Macba está obligado a tener especial consideración.

Bajar al Macba se me antoja a veces un descenso hacia lo previsible y el muermo asegurado, sobre todo cuando muestran sus adquisiciones últimas, según qué áreas de sus fondos permanentes o alguna de sus habituales exposiciones de tesis. No es problema de la entidad, tampoco de su programación ni de la mejor o peor competencia de los curadores. No hay anomalía alguna en su funcionamiento. Lo que pasa es, ni más ni menos, que el arte de nuestro tiempo es así. Y punto. Desitjos i necessitatsy Espècies d’espais (en cartel hasta el 24 de abril y el 30 de mayo respectivamente) son precisamente de la clase de muestras que he mencionado: la primera, de adquisiciones recientes; la segunda, de tesis, amparada en esta ocasión en el texto homónimo de Georges Perec y comisariada por Frederic Montornés.

Justo al comienzo de su desopilante La palabra pintada, Tom Wolfe refiere que fue Marshall McLuhan quien observó que la gente no lee la prensa matinal, sino que se sumerge en ella como en un baño caliente; y lo ratifica con su propio caso. Cuenta que una mañana de domingo de la primavera de 1974 se hallaba sumergido en las tibias profundidades de la página de artes del New York Times. Al parecer, llevaba ya un buen rato leyendo plácidamente en estado beatífico cuando, de repente, una frase le llamó la atención, lo expulsó de aquella felicidad y lo puso sobre la pista de una larga reflexión que culminaría en la redacción de La palabra pintada. Las más de las veces que me dejo caer por el Macba me ocurre exactamente eso: que me sumerjo en las aguas quietas de esas salas de balneario blanquísimas, impolutas y a rebosar de arte. Floto de una a otra y paso de uno a otro artista sin que nada perturbe mi modorra, hasta que, como le ocurrió a Wolfe, algo llama mi atención y me saca de ese nirvana de felicidad y vacuidad perfectas.

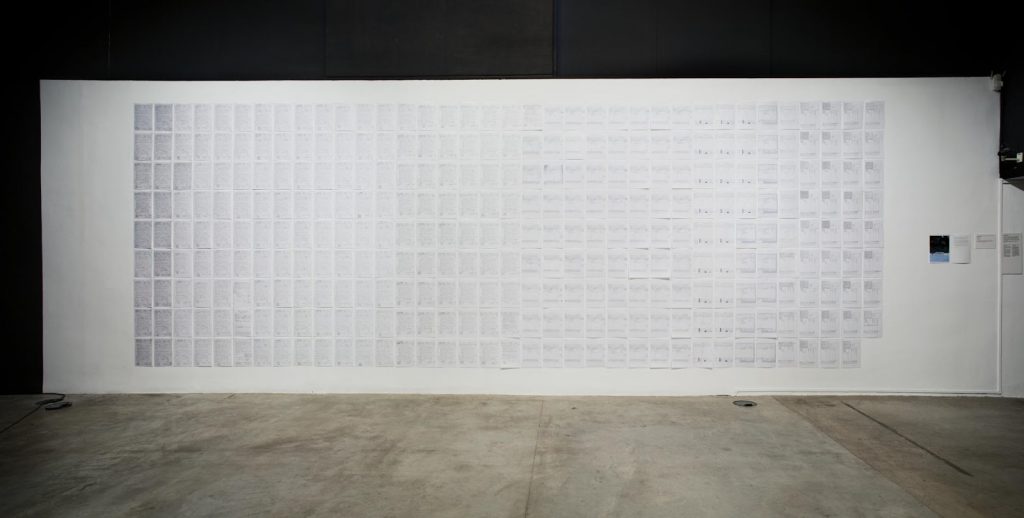

La primera obra que me llamó la atención esa mañana, cuando pisaba las salas donde se despliega la muestra Desitjos i necessitats, fue la minúscula fotografía que acompaña el despliegue de los recibos de nómina que Francesc Abad ha reunido a lo largo de sus cuatro décadas de vida laboral, y que ocupan toda una pared: unos cuarenta metros cuadrados de justificantes de devengos salariales. Lo que me sacó del sopor no fue la envergadura de ese frontón atestado de nóminas dispuestas en perfecta retícula, sino el pie de foto de la pequeña imagen que hay a un lado, que muestra el banco público donde el autor, provisto de fiambrera, se retiró a menudo para comer a lo largo de esas cuatro décadas. Según Francesc Abad indica en el pie de foto de la imagen, esa constante de su biografía es un exponente más “…del posicionamiento del artista como sujeto subalterno”.

Esa frase fue lo que me llamó la atención: la mención —resignada y algo melodramática para mi gusto— del artista como sujeto subalterno. Aunque el sujeto de referencia es el mismo Francesc Abad, entiendo que el apelativo de subalterno abarcaría no solo a los artistas que, como él, no viven del comercio de su obra, sino que sería extensible a todo artista en cuanto agente pasivo del engranaje económico y sus circunstancias.

Llevaba ya un par de horas largas de inmersión en las termas del Macba cuando, en la muestra Espècies d’espais, a la altura del ámbito habilitado como posible sala de esparcimiento comunal —colchonetas por los suelos incluidas—, una segunda obra reclamó mi atención y me sacó nuevamente del estado de somnolencia opiácea. Me refiero a Los durmientes, corto firmado por Jordi Colomer en el que, mediante un truco que imita el desplazamiento vertical de la cámara por delante del corte longitudinal de un edificio en un solo plano secuencia, se nos muestra de pasada lo que podrían ser una serie de ateliers de artistas, que en ese momento duermen. El tempo de la narración es pausado y la toma se demora bastante, de manera que amanece a medida que la cámara remonta. A la altura de la buhardilla del edificio, hace ya un buen rato que hay luz de pleno día. Y ahí es donde, a través de una ventana, se deja ver el único personaje que está despierto, activo y camino del trabajo mientras los demás duermen; y todo porque representa que no es un artista, sino un verdadero sujeto subalterno, sin veleidades y por supuesto sin estatus de artista: un currante, un operario con ropa de faena al que, en la última secuencia, vemos ascender por una escalerilla exterior hacia la azotea donde tiene el tajo, a instalar una parabólica, reparar la antena colectiva, echar unos metros de tela asfáltica o lo que sea. Con el sol ya alto, el resto de la parroquia, los artistas, siguen durmiendo como si nada.

Entiendo que el muestreo de artistas durmientes de Jordi Colomer, y el despliegue de nóminas de Francesc Abad y su comentario lateral respecto a la condición del artista como sujeto subalterno, son obras que focalizan su atención sobre el mismo tendón dolorido de la práctica del arte, pero desde puntos de vista muy encontrados.

Al artista como subalterno más en un mundo de eternos subalternos mal pagados de Francesc Abad, opone Jordi Colomer un artista eternamente adolescente, al que no le va tan mal viviendo de quien se acerque y que puede levantarse tarde; bien porque practica el “no trabajes nunca” de Guy Debord o porque ha logrado que sueño y trabajo sean una misma ocupación. Y eso solo se consigue —no nos engañemos— procediendo cada noche exactamente como hacía Saint-Pol-Rux, que se retiraba al dormitorio y dejaba un aviso del lado de afuera de la puerta que decía: “El poeta trabaja».

†