Aparte de que no es ninguna bicoca se mire por donde se mire, trabajar en un gran grupo editorial puede tener efectos secundarios a la larga. Una de las consecuencias —y no precisamente la peor— de respirar a diario el aire del negocio y ver libros por todas partes durante décadas es que se corre el serio peligro de acabar aborreciéndolos o, como poco, de prestar oídos y comenzar a ver con cierta simpatía a los raros que cuestionan la nobleza intrínseca del libro y toda esa mandanga.

Aunque mi grado de deterioro al respecto no es todavía alarmante y aún no he aborrecido los libros, reconozco que ya llevo tiempo haciendo ojitos y simpatizando con disidentes como el Marco Aurelio que exhortaba a la abstención con su radical “Déjate de libros”, o el Borges no menos disuasorio de “Todos los libros, en el fondo, dicen lo mismo”. De entre los jarros de agua fría lanzados por esa infame turba al rostro de la industria editorial, tengo especial predilección por el de Terry Eagleton, que la acusa muy a las claras de cultivar una suerte de opio de nuevo cuño para el pueblo de siempre: “Si no se arroja a las masas unas cuantas novelas, quizá acaben por reaccionar exigiendo unas cuantas barricadas”. En esa longitud de onda se mueve nuestro Víctor Moreno, del que copio este comentario: “Hoy, quizá, la finalidad última de la alfabetización sea conseguir que la gente esté mansamente quieta mientras lee”.

Al margen de esas consideraciones particulares, lo cierto es trabajar en un gran grupo editorial, aunque sea como humilde subalterno de un remoto departamento de servicios generales, como es mi caso, es una bendición si te gustan los libros.

El grueso de las publicaciones que circulan por las dependencias en las que que trabajo son las de la casa. Pero también corre por allí una cantidad nade despreciable de ediciones de terceros: las de la competencia directa, las de la competencia difusa; de editoriales de todo pelaje, de autor, marginales, no venales y de productos editoriales de toda procedencia y condición. En el mejor de los casos, esa plétora de libros va a los estantes comunitarios, donde le es permitido abrevar al personal, cuando no directamente a la bala de papel.

Tengo a gala el reconocer que he estado muy atento siempre a esa pedrea venida de fuera y a los hipotéticos avisos que pudieran derivarse de lo que, no pareciendo en principio más que un hallazgo fortuito, bien pudiera ser el broche de algo más complejo y misterioso: la culminación ineludible del destino de un libro cuando, en palabras de Borges, “… da con su lector, con el hombre destinado a sus símbolos”.

El flujo de todo ese material es irregular y antojadizo, pero es cuando hay permutaciones, mudanzas de toda índole y muy especialmente cambios de ubicación, relevos y demás movimientos tectónicos en el área de edición, que conviene estar atento, abrevar a diario en el estante comunitario y, sobre todo, cribar meticulosamente los vertidos que fluyen hacia la bala de papel. El sótano de Thomas Bernhard en el año 1981 o por ahí; Larva de Julián Ríos una década después; La sepultura sin sosiego de Connolly a principios del cambio de milenio; Memorias del subsuelo de Dostoyevsky algo después y Testo yonqui de Beatriz Preciado hace apenas tres o cuatro años son algunos de los libros memorables con los que uno ha entrado en contacto por la vía de andar hurgando en los ribazos de la escombrera comunal.

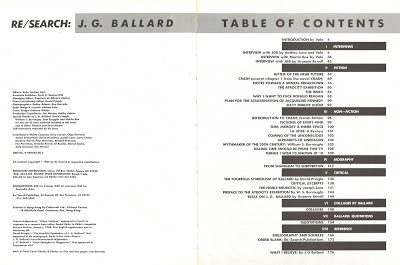

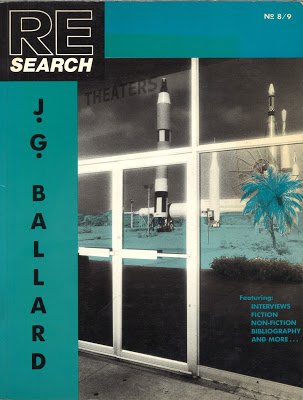

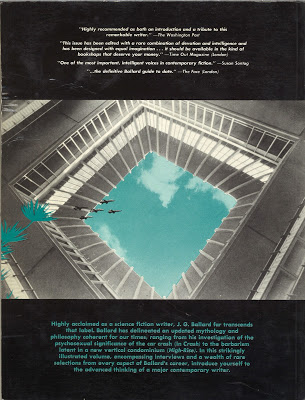

El último de mis hallazgos, rescatado hace apenas unos días de los estratos intermedios de una jaula vertedero atestada de viejos catálogos de Faber and Faber, Insel Verlag, Flammarion y demás emporios, es un ejemplar del mítico número doble que la revista Re/Search dedicó en 1984 a J.G. Ballard. Casi nada. El hallazgo es especialmente memorable por cuanto se trata de una publicación mítica, descatalogada y hasta tal punto inencontrable que, por lo que ha llegado a mis oídos, el ejemplar que de esa publicación se exhibía en la muestra que el CCCB dedicó a Ballard en 2008 no era del tiraje original, sino de una reedición algo posterior.

Solo a título de curiosidad, y por hacerme también una idea algo más precisa del grado de mitificación real de la publicación, he indagado en la red a cuánto se cotiza una copia en buen estado del primer tiraje de la monografía que Re/Search dedicó a Ballard en 1984. Ni más ni menos que a 150 dólares.

No tengo intención ninguna de desprenderme de ese hallazgo. Por si alguna vez se confirmara que soy “el hombre destinado a sus símbolos” —todo puede ser—, lo añadiré a mi humilde biblioteca y quedará depositado en la librería inclusa donde pongo los libros abandonados que he sacado del torrente. El río infernal que va al molino de papel.