(Viene de la entrada anterior)

Llega un momento en que al escritor no le queda otra que admitir que la metáfora de la novela como espejo móvil donde se refleja todo ya no sirve. Ese día se convence de que el espejo que menciona Stendhal se había fabricado a medida para el novelón decimonónico. Balzac, Dickens, Dostoievski y demás pesos pesados reflejaron en sus mamotretos panorámicos toda la complejidad del mundo que les devolvía un grandioso espejo de salón del tamaño de un paño de pared.

Salvo excepciones, el escritor de hoy se ocupa preferentemente de una sola celdilla de la colmena humana. La nobleza del espejo ya no sirve para esa labor microscópica y entrometida. Ver a bocajarro en la vida de los otros sin ser visto, que es de lo que se trata, requiere herramientas de observación mucho más discretas. Hasta la reciente llegada de la microcámara y el micrófono de enfoque remoto los métodos eran descaradamente invasivos. Faulkner en su puesto de cartero, inmiscuyéndose en la correspondencia de sus vecinos para encontrar asuntos, pormenores, intimidades que llevar a sus novelas; Burroughs grabando a sus chaperos para volcarlos tal cual en sus novelas extremas; Ferlosio quedándose con retazos de lo que se habla en los merenderos del Guadarrama para transcribirlo a su Jarama; Sophie Calle haciendo camas en un hotel y fisgando entre los objetos que la gente deja al descuido, apropiándose de fragmentos de relatos que vaciará en el suyo. Todos ellos suman y abundan en la confirmación de lo que ya es un tópico: el escritor es de suyo un fisgón.

Deliberado y pedante, ese preámbulo viene a ubicarnos de lleno en fase de ignición y despegue de todo el proceso de argumentación, discusión y desbroce que nos llevaría a la formulación de unas premisas, la elaboración de una metodología y al paciente oteo y escrutinio de posibles candidatos. De común acuerdo habíamos decidido dejar fuera a los artistas plásticos por correosos, desconfiados y difíciles. Nos parecía que el ámbito de la escritura presentaba un perfil parecidamente neurótico pero mucho más poroso. Llegamos a la conclusión de que el sujeto ideal para nuestro experimento practicaba lo que Saúl Yurkievich denomina “arte verbal”. Era escritor. Había que buscarlo y dar con él. Esa línea de trabajo nos llevaría hasta una escritora cuyo apellido da nombre al afer Company. Pero no adelantemos acontecimientos, todo llegará en su momento y sazón.

.

Desde un principio quedó claro que el señuelo debíamos ser nosotros. Ya que el escritor se pirra por fisgar en lo ajeno, le daríamos ciertas facilidades. Lo importante es que escribiera de nosotros, de nuestra circunstancia; que hiciera en su obra sitio para lo nuestro con los materiales en bruto que le iríamos filtrando. Con toda seguridad iba a deformar, diluir, trocear y someter a todo tipo de perrerías aquello que se reflejara en su óptica, era por tanto imprescindible facilitarle algún tipo de añagaza insoluble e irrompible, un anzuelo sabroso al que sin duda se referiría y que sería la prueba, el testigo de que estábamos dentro, en el cuerpo, en “el texto de la novela”, por decirlo con Julia Kristeva. Literalmente queríamos eso: figurar en el cuerpo de la novela. No quedarnos afuera en la dedicatoria o en el pliego de agradecimientos, sino colarnos hasta sus adentros. La cuestión con la que enseguida tropezamos era saber qué anzuelo podía ser ese

Es evidente —ya lo era entonces— que como artistas podíamos ser de los pasables y como advenedizos de la escuela conceptual no dábamos pena del todo, pero nos íbamos a meter en tropel en un asunto que requería pericia y tablas. Un relámpago de sensatez nos dejó ver que necesitábamos un asesor antes de pasar a mayores. Ese feliz descenso a la humildad nos orientó hacia la senda correcta.

Fue Carlos quien dio por ahí unas cuantas voces avisando de que un grupo de teatro de guerrilla en ciernes preparaba una serie de trabajos performativos de interacción con la ciudadanía y precisaban una suerte de consultor, alguien que tuviese experiencia en ese tipo de trabajos de campo. A la llamada no acudió nadie, pero a través de vasos comunicantes harto curiosos se puso en contacto con nosotros L.C. (a.k.a. Luís el Dulce o también Luigi il Dolce), cuyo currículo académico, aunque suficiente, era de largo menos interesante que su azarosa vida de saltimbanqui de pega, su conocimiento en carne propia del uso y abuso del diván del loquero, y, sobre todo, de la gran baza de ser un experimentado participante en juegos de rol blanco.

En tres o cuatro tardes de ameno seminario nos reveló las claves a tener en cuenta para encarrilar el asunto con alguna garantía no ya de éxito, que es siempre factor imponderable e indócil en última instancia, sino de acometer algo con pies, cabeza, sentido de la estrategia y, sobre todo, una muy lúcida valoración de las hipotéticas consecuencias o daños colaterales que pudiesen revertir contra nosotros mismos.

El enunciado de la operativa que él aconsejaba, cuyo límpido esbozo sobre papel registro aún se conserva, se reducía a siete puntos:

1º La cabeza visible y quien ha de dar la cara ha de ser en todo momento uno solo de vosotros.

2º La relación dialéctica Eros/Anteros es omnipresente en toda interacción social. Es recomendable que contactante y contactado sean de diferente sexo.

3º Sentido de la oportunidad para establecer el contacto y conducirlo a cada una de sus fases.

4º Más que don de gentes, se requieren del candidato capacidades actorales, de improvisación y de impostación, en el amplio sentido de la palabra.

5º Somos más porosos ante la indignación que ante la admiración; el salvoconducto más fiable para que otro os menciones es vuestra insolencia reiterada.

6º El manejo de la crispación exige tanta habilidad como el de la excelencia, pero otro tipo de coraje.

7º En asuntos de esta índole el factor tiempo carece de relevancia. Hecha la siembra, el don de saber regar en su momento y esperar sin esperar lo es todo.

.

Con este breve decálogo entre las manos y decididos a pasar a la acción, la patata caliente del “quién de nosotros será el agente ejecutivo”, que unos a otros nos pasábamos en clave de chanza, era más bien un juego destinado a ejercitar los reflejos que un escrutinio serio entre posibles candidatos. Estaba claro que yo era el que tenía las bazas más sólidas. Solo eran dos, pero la oportunidad de una de ellas y la importancia de la otra las hacía insoslayables y me designaban, para alivio de mis compinches, como claramente favorito. La primera de las dos bazas que obraban en mi favor era la de la oportunidad. Tenía una exposición a la vista en la galería Gloria de Prada y haríamos un catálogo, qué mejor oportunidad que esa para contactar con un escritor y solicitar sus servicios. La segunda de mis bazas era la de mayor calado de las dos. Entre 1976 -79 pertenecí a la compañía estable de teatro amateur de la Casa de Cuenca en Barcelona, en cuyas instalaciones de la calle Montaña recibí en su momento lecciones de teoría del teatro, interpretación e impostación de la voz, y tras cuyo telón de boca actué a lo largo de esos años en media docena de producciones basadas en libretos de Muñoz Seca, Jardiel Poncela y Vital Aza. De mi paso por los escenarios del teatro de aficionados, más que discreto, todo hay que decirlo, hacía ya bastantes años, pero hay dones que resurgen a poco que los trabajes, como por ejemplo mi habilidad para la impostación y la pronunciación de todo tipo de gangosidades y lacras de la voz. Mi papel estelar fue sin duda el de Eustaquio en la obra cómica Las Codornices, el muchacho apocado, dequeante, que pronuncia la erre como una ge grumosa y comete todo tipo de tropelías contra la sintaxis.

Una vez acordado por unanimidad que yo era quien debía salir a la palestra, quedaba pendiente la tarea más ardua y delicada de todo el proceso: dar con el escritor adecuado, que a tenor de lo indicado en el segundo punto del decálogo debía ser necesariamente escritora. ¡Glups!

.

No fue necesario hacer cata ninguna en el caladero de escritores más o menos emergentes, que sonaran o quedaran a la vista. Lo cierto es que dimos con ella de manera completamente casual. En aquella época Carlos estaba de novio ―o algo así― con una chavala oriunda de La Sénia, pueblo de Tarragona adonde iban con cierta frecuencia y pasaban fines de semana. De ahí nos llegó la referencia: Flavia Company, escritora de la zona. Carlos se quedó con ese nombre, lo propuso y lo añadimos a nuestras pesquisas, que en aquel momento abarcaban algún nombre más. Era 1993 y aún faltaba para que llegase internet, de manera que todavía tardamos unas semanas en hacernos una composición de lugar acerca de la autora de Querida Nélida, Fuga y contrapuntos y Círculos en acíbar, los tres títulos que le había publicado la editorial Montesinos.

.

A todas estas, nos movíamos con tiempo suficiente y a una cómoda velocidad crucero cuando, de súbito, nos vimos obligados a imprimir cierta premura a nuestros movimientos. Un buen día me llamó Gloria de Prada, en cuya galería estaba previsto que yo hiciera una exposición hacia enero-febrero de 1995. Me dice que había pedido el traslado a un instituto de Málaga capital, que se lo han concedido, se trasladan a vivir allí y, por consiguiente, cierra la galería que lleva su nombre. En atención a mí, que llevaba año y medio largo trabajando en el proyecto, y dado que también le parecía una excelente rúbrica de despedida y cierre, me propuso clausurar la galería con mi expo en lugar de la colectiva de verano que había prevista. Y acepté, claro. La expo se adelantaba ocho meses sobre el calendario previsto. Se haría en junio.

El cambio de fechas me perjudicaba, obviamente. Es bien distinto inaugurar en invierno, cuando la temporada expositiva coge fuerza y muestra sus mejores prendas, que hacerlo con la temporada vencida y a las puertas del verano. Y así fue. Con el sofoco del estío cayendo a plomo sobre Barcelona, la galería Gloria de Prada se despedía de la escena local con una exposición a contrapelo y fuera de lugar que llevaba por título Helada. Se hizo un catálogo de 16 páginas (ventajas de trabajar en una editorial y tratar con impresores) que incluye imágenes de algunas de las piezas y diez fragmentos de prosa firmados por… Flavia Company. Habíamos contactado con ella, había visto la obra y accedido a prestar su pluma por un importe acorde a su caché. Ese dato se nos ha volado. Ni Carlos ni yo recordamos cuánto se le pagó.

Como era previsible, la crítica apenas se hizo eco de la exposición. Me consta la aparición de una sola y brevísima reseña en prensa. La firmaba el crítico Manel Cadena y apareció en el Periódico de Cataluña. Le gustó lo que vio y lo resumió con tino. Sobre un arco de cinco, le otorgó la máxima calificación: cinco estrellas.

.

En los meses que mediaron entre el acuerdo y la recepción de los textos no hubo iniciativa ninguna. Clausurada la expo y apuradas las vacaciones de verano, el operativo, que había estado en posición de tenso reposo, se puso en marcha. Como Flavia residía en Alcanar, por imposición geográfica nuestra interacción sería epistolar y ocasionalmente telefónica. Muy al principio vino alguna vez a Barcelona y en una ocasión me dio cita, que canceló al día siguiente, en el desaparecido bar La Puñalada. Con posterioridad se dejó car por la ciudad con alguna frecuencia, pero no me dio cita ninguna. Todavía no me consideraba un indeseable, pero ya me evitaba. La fase urticante del operativo ya se dejaba sentir.

El arco temporal en que se desarrolló la fase aguda del afer Company abarca el bienio 1995-96, período en que remitimos a Flavia algunas cartas de bastante aparato y mucha intensidad emocional extendidos sobre un trasfondo caldeado, de inequívoca temperatura sentimental expuesta sin tapujos. Cartas minuciosamente construidas para que estallaran como cargas de profundidad, textos sofisticados, ingenuos, plagados de metáforas de aficionado y deliquios de artista enamoriscado, algo cursi y con pareja. Todo bien atiborrado del relleno confesional que sin duda interesaría a cualquier escritor. O eso creíamos.

Ahora bien, recordemos que el objetivo no era que nos mencionara en la página de agradecimientos de su próxima novela ―para ese viaje hacían falta otro tipo de alforjas―, sino cabrearla, obligarla, forzarla a que escribiera sobre nuestro asunto. Pretenciosos como éramos, no nos conformábamos con quedarnos en el umbral de la dedicatoria. Queríamos figurar a lo Kristeva y estar dentro, formar parte del cuerpo, del texto de la novela. Y para eso había que testar hasta cuánto daban de sí las costuras del asunto y tensarlas al máximo. Tuve que aplicar sin miramientos el quinto punto del decálogo (Somos más porosos ante la indignación que ante la admiración; el salvoconducto más fiable para que otro os menciones es vuestra insolencia reiterada). Y no fue fácil. Me vi obligado a imprimir a mi perfil un sesgo inequívoco de sinvergüenza, de pinta manifiestamente despreciable, de sujeto realmente peculiar en el sentido más torvo de la palabra.

.

Las dos primeras novelas que publicó Flavia Company estando ya bajo el foco de nuestro dispositivo no hacen referencia ninguna al marco ni a mi personaje, o no lo supimos detectar. Llum de gel y Saurios en el asfalto se editaron en 1995 y 1997, respectivamente.

En ese arco de tiempo, Laia y Carlos se adentraron en una fase de apatía compartida. Produjeron muy poca obra y sin convencimento. A la exposición que hicieron en la sala de la librería Almirall en el 96 llevaron obra de fondo de armario, interesante pero que ya tenía unos años. No lo sabían todavía, pero ya no saldrían de esa fase de zozobra. Apenas tres años después, ninguno de los dos se de dedicaba al arte con la continuidad suficiente. En la pinza de tiempo que abarca de 1995 a 1997 yo haría las dos últimas exposiciones de mi primera etapa como escultor. El mendigo deslumbrado (Fundación Pablo Serrano, Zaragoza, 1995) y La pelliza de hiedra (Pati Llimona, Barcelona, 1996, ciclo “Sobre las ruinas”). Tras cerrar esa etapa, en 1997 completé la transformación iniciada en 1994 con la creación del sello De La Pulcra Ceniza y me acabé reciclando a editor marginal. Yo tampoco sabía que no había dejado realmente la escultura. Lo que yo creía un abandono era sólo un hiato, un silencio expositivo que duraría doce años.

.

Hacia 1997, el dispositivo llevaba ya unos cuantos años activado. En su día, habíamos comenzado las operaciones con la moral alta, un calendario de reuniones de periodicidad más o menos estable y un flujo de trabajo que funcionaba al ralentí y renqueaba lo suyo, pero tiraba. Al cabo de esos años el proyecto se había desdibujado por completo. La convicción, la confluencia de criterios y la colaboración de buen grado entre nosotros se habían esfumado. Suponíamos que a Flavia le interesaba el cebo, pero nos faltaba algún atisbo de certeza. Yo llevaba ya demasiado tiempo impostando en un terreno equívoco y puede que hasta peligroso. No tenía ni idea de hasta qué punto estaba forzando. Había margen hasta que ella dijese basta, piérdete y déjame en paz. No lo hizo. A la Flavia mujer Juan Miguel le parecía detestable, pero a la escritora le interesaba como espécimen de estudio. No todos los días llama a tu puerta un personaje de esa catadura. Lo que yo le ofrecía fresco y de primera mano era un material impagable, un puñado de detritus sacados directamente de la fosa séptica del varón. Trabajando de oídas, el escritor capaz puede levantar en el espacio impoluto de la creación algo que palpite. No obstante, siempre es preferible trabajar a partir de la experiencia y con material vivido. Para poder escribirlo con veracidad, Joyce sugirió a su esposa que le fuera infiel.

.

A finales de 1997 cada uno de nosotros tres campaba a sus anchas. Laia retirada en Igualada, Carlos centrado en su incipiente carrera profesional como asistente de fotografía, yo como ex escultor y todos desentendidos de la empresa común. El afer Company llevaba demasiado tiempo en vía muerta y languidecía a ojos vista. Intuíamos que muy probablemente había sido un trabajo a fondo pedido. Ninguno confiaba en que aquello fructificase. No habíamos tenido influjo alguno sobre aquella escritora. Así de claro. Habíamos hecho un cálculo de probabilidades pueril, complaciente, por completo disparatado y más propio de adolescentes que de talluditos que se adentraban en la treintena. Todo había sido un despropósito. Habíamos abandonado y ahora tocaba asumir el fracaso. Sin cargo de conciencia, sin dramas. Pero había que asumirlo.

No por ser el empeño desconocido y opaco por completo incluso para los afines la asunción del fracaso fue para mí menos frustrante. Las cartas y demás materiales que se le habían enviado (el trabajo gráfico Flavia fluvial y la doble hoja volante Placebo) los elaborábamos entre todos, pero quien daba la cara era yo. El asunto no pasaba de ser mero juego, un divertimento performativo de intencionalidad vagamente artística, por otorgar alguna credencial seria a lo que en el fondo quizá no era más que una gamberrada pasada de revoluciones. Pero mi grado de implicación en el simulacro era de mayor calado que el de mis compañeros. Era el que daba la cara. El cebo. Quizá no lo había hecho lo suficientemente bien. Aunque también podía ser que no hubiera dado una a derechas. Quién sabía.

.

El afer Company como título rimbombante de una empresa quebrada, abandonada y con rotos. Así de crudo se presentaba el enunciado de la cosa en 1998, cuando hete aquí que en algún momento de aquel año (lamento no poder ser más preciso) la situación dio un vuelco inesperado. A la sazón, yo era el único de los tres que seguía activo y no me había movido del Raval. Trabajaba en El oso de arenisca y la fuente tiquismiquis, tercer número de la colección Libros de la Micronesia, que se publicaría en 1999 y sería nuestro primer y único best seller. Estaba una tarde en el taller de Riereta comparando galletas (la publicación contiene una de la marca Tostada), cuando llegó Carlos de visita y con nuevas. Había ido con su jefe al plató fotográfico de Círculo de Lectores para hacer un trabajo con la Hasselblad digital. La empresa estaba de traslado y había montones de libros por todas partes. Las nuevas dependencias era más pequeñas, de manera que los que estaban en el suelo se quedaban. Podían coger los que quisieran.

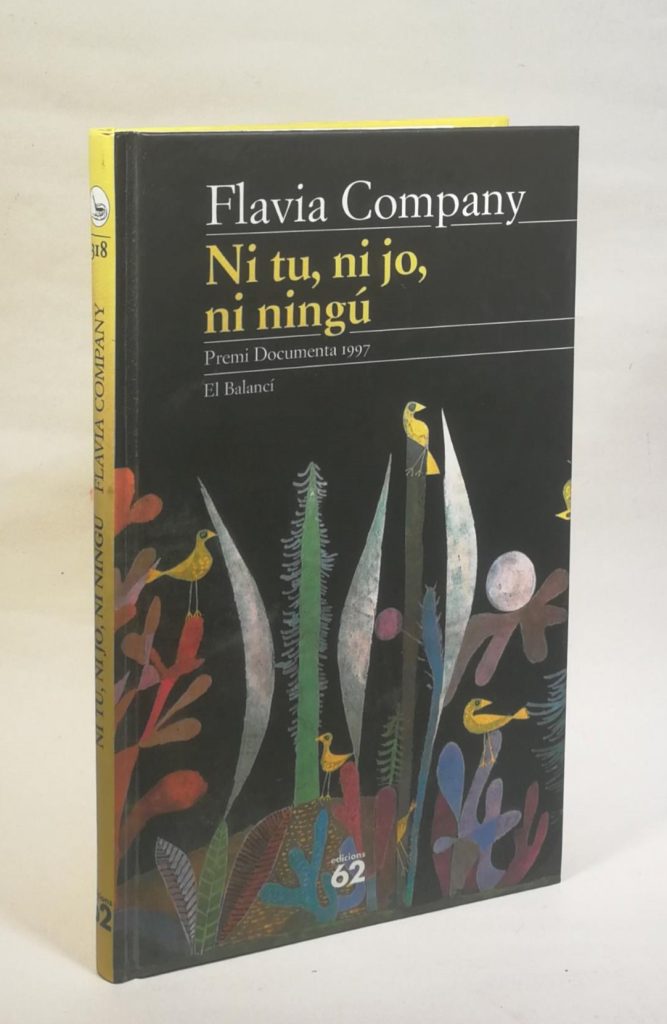

Allí fue donde Carlos dio con la prueba de que, gente de poca fe, no habíamos ido tan desencaminados como creíamos. Hacía unos días que tenía el libro, lo había leído y no abrigaba duda ninguna de que habíamos entrado y estábamos, por decirlo nuevamente con la Kristeva, en el texto de la novela. Y eso era una excelente noticia. Tanto, que optó por no utilizar el teléfono y prefirió acercarse hasta el Raval para dármela en persona. Carlos abrió su macuto y me extendió la prueba: un librito que editaba 62 en tapa dura con la imagen de una obra de Klee en cubierta. Ni tu, ni jo, ni ningú había obtenido el premio Documenta. Lo firmaba Flavia Company.

Y sí: la obra era la prenda, sin duda; el confuso objetivo que nos había señalado Laia en la arena de la Barceloneta. “Que lo escriba otro”. Ocurrió tal y como lo predijo, pero tardaría en saberlo. Para entonces, Laia estaba ya ilocalizable.

.

Conviene que no nos confundamos. Hay que dar al César lo que es del César, y al otro lo que es del otro. Y todos conformes. La calidad indiscutible de esa obra, su hechura, urdimbre verbal, entonación, tino y demás cualidades que la distinguen son de la cosecha propia de la autora. Brotaron de su magín. No hay más que añadir al respecto. Ahora bien, lo cortés no quita lo valiente, y a eso vamos. Ese mérito, público y evidente, no puede eclipsar eternamente a otro desconocido y clandestino. No es de recibo. Ese mérito no puede seguir proyectando sombra sobre el nuestro. Creemos, y es justo decirlo, que esa obra supuso un punto y aparte ascendente en la narrativa de Flavia Company, y que nosotros fuimos el catalizador de ese impulso. Tal cual. Y lo decimos aquí sin afán ninguno de darnos importancia. Y por supuesto sin ánimo de polemizar ni nada de eso.

Es evidente que nuestra autora dio en Ni tu, ni jo, ni ningú con algo desconocido. En esa obra se despegó de su hábito de estilo, fue a parar a un clima nuevo que la obligó a dejar a un lado sus materiales asiduos. Es otra Flavia. No escribe como de costumbre, y se nota. Sus maneras, su método, el oficio en definitiva, ha sido iluminado de súbito por la epifanía de una colleja que le ha impactado de súbito en plena nuca. El golpe ha sido verdadero y el dolor, real. Y con esa rabia dentro se escribe distinto. Por eso Joyce sugirió a su esposa que le fuera infiel: para escribir con otra intensidad, con otra convicción. Con otro nervio. Porque el oficio no puede por sí solo. Es incapaz. Necesita que la indignación y el asco hayan calado hasta la sangre. Sólo entonces puede.

Ni tu, ni jo, ni ningú tiene estructura de sainete sarcástico y se desarrolla en una sucesión de escenarios acribillados de puertas por donde los personajes entran, dicen lo suyo y salen de escena. Flavia también estaba en lo cierto. Echó mano del género teatral porque se malició, de alguna manera intuyó que Juan Miguel era un comediante y todo aquello puro teatro, una función de aficionados que interpretan malamente a Shakespeare (quizá eso también es dispararle, como hacía Burroughs) y en la que se ha de anunciar al respetable qué personaje entra en escena. Sólo que en vez de “sale el espectro” aquí se ha de pronunciar “sale el indeseable”, el personaje apestado que ni tú, ni yo, ni nadie quiere interpretar.

.

Estábamos dentro de una obra que había escrito un tercero impelido por nuestra insolencia. Habíamos dado en el clavo. A despecho de Duchamp, del conceptual, del arte que únicamente se ampara en la idea y demás especulaciones, nos metimos en ese fregado y, mal que bien, pergeñamos nuestra obrita y salimos convencidos de que el arte del futuro solo será clandestino si no le queda otra.

La ganancia fue tan pírrica y deleznable que quizá no compensó. Desde luego no para mí, que di la cara. No me la estropearon, pero salí malquistado con una mujer de talento, y eso es mucho peor que lucir una ceja abierta quince días. Porque es para siempre.

.

Esto es lo que dio de sí el afer Company. He mencionado su mecánica y vicisitudes hasta donde es de recibo y se puede. El resto es mejor omitirlo y dejarlo como está.