El pasado mes de mayo me referí en “Dibujando I” al inicio de las tareas de ilustración del próximo número de Libros De La Micronesia, que por aquellos días se hallaban todavía en estado de mera tentativa e indagación. En esa fase —incipiente y de muy delicado microclima— es imprescindible tener a tiro la papelera, entrar al dibujo con el ánimo bien pertrechado de paciencia y el criterio afilado, a ser posible, en la piedra que mencionan los pintores taoístas y que lleva grabada esta exigencia: “la distancia entre la obra válida y la desechable es del grosor de un cabello”.

Todavía tiernos y visibles los arañazos y hematomas típicos de la pelea inicial contra la forma, a cuatro meses de aquel movimiento de apertura, y aún abriendo vía entre lo que la improvisación ofrece a manos llenas y lo que uno persigue —cuya naturaleza es por definición escurridiza—, he venido a dar en una serie de soluciones, de imágenes con cierto grado de elaboración en las que, de manera todavía latente, veo ya en potencia los requisitos y cualidades mínimos a los que aspiro.

Ahora se trata de “proliferar”, como denominaba Miró a la fase de sistematización y consiguiente explotación de un hallazgo. En su caso, esa explotación —en algunos casos sobre explotación, a mi entender— podía dar lugar a una extensa serie de obras. Para el caso únicamente son necesarios una veintena larga de dibujos a los que, llegado el momento, someter a criba. La idea es que podamos disponer a principios del próximo año de una docena de láminas pasables, de ilustraciones que hayan sudado previamente lo suyo y lleguen a esa fase final ya depuradas.

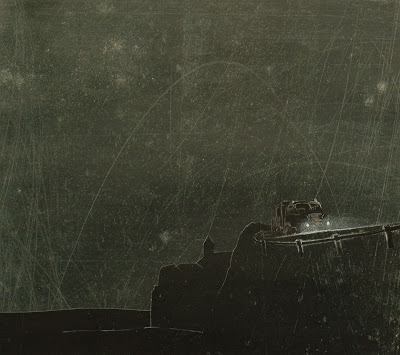

Si bien es cierto que, como sostenía en “Dibujando I”, mi talante en la mesa de dibujo nunca me ha permitido —salvo excepciones— saborear a conciencia la felicidad de la improvisación, he de reconocer que el cielo salpicado de astros, el rastrojo de luces y el efecto general de nocturnidad en bruto de esta serie de dibujos son en buena parte fruto de la casualidad.

Hará tres o cuatro años utilicé como textura de fondo para unas fotocopias un trozo de formica negra rozada y sufrida, que daba tumbos por el taller y servía para todo tipo de menesteres. Inesperadamente, al ampliar por encima del 200%, los roces, impactos y accidentes se destacaron del fondo como una intrincada red de líneas, destellos y fogonazos luminosos. Aunque en su momento no me sirvió para nada, el resultado me pareció interesante y archivé las fotocopias y el pedazo de formica. A ese cabo suelto es al que regresé de nuevo la pasada primavera.

En sus últimos años, William Burroughs pintaba con escopeta. Colocaba en el caballete un retal de madera contrachapada, se retiraba una buena veintena de pasos y abría fuego con escopeta de cartuchos. Los balines mordían la materia y levantaban, a diferente profundidad, astillas de chapas de madera previamente pintadas. El destrozo en aquella superficie era la obra. Allí estaba, reducido a maqueta, todo el universo del viejo maestro: la retícula de las ciudades muertas, los canales infectos, las fibras y trazas de la erosión y el desierto que han podido con todo tras el Apocalipsis.

Yo no disparo. Expongo un trozo de madera gastada a la luz implacable de la copiadora y lo amplio a un 300 o 400%. Y ahí está la noche en bruto: la luz del cosmos, la fosforescencia del viento solar, grumos de estrellas, ovillos de galaxias, el trazo de los meteoritos, el dibujo cambiante de las constelaciones y la migración en masa de la luciérnaga hembra. El resuello luminoso de Dios, visible.

Burroughs soltaba su andanada y le bastaba con la mordida de los perdigones, pero yo he de aplicarme todavía sobre esa dádiva generosa que el azar me ha proporcionado. He de dibujar un humilde camión y su nimbo de luz tenue, que, de camino hacia no se sabe dónde, cruzan por entre el fasto de una noche encendida como nunca.

© de todas las ilustraciones, Juan Miguel Muñoz, 2012.

†