Son libros trucados. Lo hemos referido en otras entradas de este blog, lo explicamos con cierta extensión en nuestra web y nos hemos pronunciado al respecto en foros y presentaciones: los volúmenes que exhibimos al amparo de la colección La estampa indeleble son libros trucados. Si bien es verdad que entre diseñadores púberes, artistas multimedia, curadores, hipsters, bohemios burgueses, nerds, comunity managers y personal afín también los denominamos libros tuneados, lo cierto es que preferimos y se nos antoja mucho más propio y auténtico hablar de libros trucados. Yo diría que ambas locuciones provienen de la misma familia pero no son equivalentes, y que la preferencia del término trucar no es en absoluto anecdótica sino que obedece a profundas motivaciones biográficas de ambiente y clase social.

Los días de mi adolescencia transcurrieron en el Verdún semisalvaje de mitad de los años setenta en Barcelona. Sus enclaves emblemáticos fueron los solares de runa y las calles terrosas aledañas a la Vía Julia, los futbolines cuchitriles de la calle Flor de Neu, los cines de sesión doble de la calle Viladrosa y los autos de choque de los descampados de la Vía Favencia.

Por aquellas calles pululaba una grey chunga y soberbia tocada de greñas hasta el hombro, tacón cubano, pantalón campana, peine de aluminio asomando por el bolsillo de atrás y el oído más hecho a Bambino que a Deep Purple. Lo propio de esa aristocracia era desplazarse en moto trucada; minúscula Ducati monoplaza amañada e implementada con prestaciones de modelos de mucha más cilindrada y coronada con un reclamo sonoro desproporcionado con capacidad para enervar a la ciudadanía en muchas manzanas a la redonda.

El ruido trepidante y agresivo era el complemento necesario, decisivo, obligado: era el inequívoco marchamo de autenticidad del trucaje; y como el despliegue de la cola del pavo real, hacía las veces de prenda de pompa y lucimiento de los machos montaraces y agresivos.

La moto trucada no era una simple máquina sino un ídolo pagano, un tótem híbrido y transeúnte, una estatuilla manoseada ungida con los sagrados aceites de la superstición y lustrada con testosterona y esmegma puros. Un vórtice que atraía por igual a las cándidas falenas del eros y a los insectos extremistas del tánatos.

Entorno al trucaje y la mecánica fraudulenta revoloteaba el aroma fascinante de la delincuencia de poca monta y de sus preocupaciones de potencia y de forma en un asunto tan crucial como era ―y es― el de fardar. Trucar, amañar, doblegar el mecanismo elemental de una Derbi Coyote y forzarlo a trabajar por encima de sus posibilidades con la finalidad superior de exaltar el propio ego. Esa es la esencia del trucaje, que restaría incompleto si se desatendiesen sus implicaciones estéticas y su necesario correlato en el ámbito de la forma, que obligaba a cromar llantas, a estarcir una orla de llamas en el alerón, pegar una estrella púrpura en uno de los flancos y ubicar en el otro la credencial visible de un modelo superior: el logotipo de Bultaco, de Norton, de Honda, que lucían desproporcionados e insolentes sobre el lomo miserable de una raquítica Derbi Coyote. La forma, el estilo y la actitud destellando juntas como lo que son: una violenta cristalización del anhelo de parecer más.

El chorbo camorrista, el adolescente opositor a quinqui y los niñatos broncas y novilleros disponían de ese tipo de máquina. La poderosa mística que desprende la moto trucada se nutre de la actitud desafiante y de la estampa legendaria de aquellos astros de barriada. Es indesligable de aquel golferío irrepetible, de su querencia por el puñetazo presto y su afición por pasar a todo trapo haciendo el caballito y canturreando a Bambino: «…tienes la línea de los labios fría».

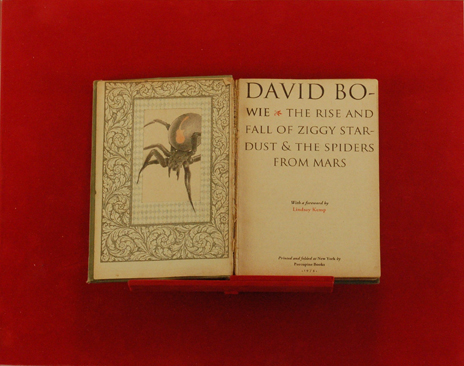

Aquel entorno no tuvo mayor ascendente y solo la justa influencia sobre mí, pero su poderosa plástica me afectó de manera perdurable, absolutamente inolvidable. De ahí que prefiera hablar, en relación a nuestra colección La estampa indeleble, de libros trucados. Porque en el fondo se trata de eso, de trucar, de abandonarse al pillaje y manipular una humilde publicación para que tenga más cilindrada, más presencia, corra más y haga más ruido al pasar.

Trucar es puro delinquir, y hacer pasar una edición añosa y desahuciada por una rareza bibliográfica vendría a ser casi lo mismo.

Como decía más arriba, la expresión «libros tuneados» no nos parece auténtica ni lo bastante propia y tampoco nos encontramos cómodos utilizándola. Sirve para salir del paso y conectar de inmediato con la gente de ahora, pero tunear no solo se nos antoja una mala traducción del castizo trucar sino que, fiel a la divisa traduttore, traditore, lleva también implícita su buena dosis de traición por cuanto trucar es un verbo ilegal y marginal ligado al extrarradio delincuente. Tunear, por el contrario, es ya una actividad plenamente asimilada, legalizada, promocionada y auspiciada en todas partes.

Aunque ni mucho menos de manera exhaustiva, los orígenes proletarios de lo que posteriormente sería el mundanal y opulento fenómeno del tuneado de vehículos lo explica, con muchísima gracia, Tom Wolfe en su desopilante El coqueto aerodinámico rocanrol color caramelo de ron, que publicó aquí la editorial Tusquets en la colección Cuadernos ínfimos, edición de la que yo adquirí un ejemplar hacia 1978 o por ahí. Con síntomas visibles de haber sido leído, releído y consultado a demanda, el volumen todavía figura en mi humilde biblioteca.

Aunque alguno de sus fragmentos, como es el caso del que le da título, se había publicado bastante antes, El coqueto… se editó en USA a mediados de los años sesenta. Ahí es donde Tom Wolfe refiere que a finales de los años cincuenta fue invitado como observador a un encuentro adolescente en Burbank, entonces un suburbio de Los Ángeles, en el que el plato fuerte era una muestra de coches «pichicateados», voz peruana proveniente del duro extrarradio de Lima para referirse a vehículos de potencia trucada y chasis modificado. Para entonces, lo de «pichicatear” era ya agua pasada; los niños bien de la costa oeste y demás gente cool empleaban el término tunear. Por su parte, los diseñadores avispados que se introdujeron con rapidez en lo que ya se vislumbraba como un gran negocio utilizaban también el término customizar.

Para cuando Wolfe asistió a aquella muestra de coches tuneados el fenómeno del “pichicateado” de vehículos ya había mutado, y de sus orígenes precarios ligados a la escasez, a la economía de guerra y al reciclaje de viejas reliquias de la Ford perpetrado en remotos talleres de carrocería y plancha de la baja California, había evolucionado hasta convertirse un una flamante industria ligada al consumo adolescente que proporcionaba a la juventud de todo el país no solo coches sino también ropa, complementos, revistas y un amplia oferta de miniaturas a escala de modelos famosos de coches tuneados. Ni que decir tiene que cuando el término tunear llegó a España venía ya desconectado de cualquier atisbo de marginalidad y convenientemente empaquetado para su consumo y difusión inmediatos.

Tunear tiene para mí connotaciones de actividad ejercida a cubierto y ya plenamente asentada, reconocida, normalizada y posicionada en el sector del consumo cultural y de ocio; nada que ver con el entorno marginal, la pulsión clandestina y la luz crepuscular del trucaje acometido a la intemperie y ejecutado como fechoría.

Se puede decir de otra manera, pero uno defiende, ya digo, que lo que les hago a los libros es trucarlos; y que me aplico a ello como hacía aquella basca chunga con sus motos: con todo el esmero del que perpetra una hermosa fechoría canturreando a Bambino: «…tienes la línea de los labios fría».

†